原文刊载于《哈佛商业评论》

(2025年03月24日)

作者信息

布鲁诺(Bruno Lannes),贝恩公司资深全球合伙人

鲁秀琼,贝恩公司全球专家合伙人

过去几十年来,跨国公司着力发展新兴市场,并凭借出色的产品质量,独特的品牌价值主张,甚至是品类开创(例如可口可乐在1912年将汽水引入菲律宾市场)实现了强劲增长。

但今非昔比,随着消费者认知提升,本土竞争日益激烈,再加上宏观经济不确定性加剧,导致很多跨国公司在新兴市场连连受挫。贝恩公司最新发布的《2025年全球消费品年度报告》指出,消费品公司高管面临着两大全球性挑战——顾客争夺加剧以及消费支出减少。在中国和东南亚市场,这两个问题尤为突出。

新兴市场是消费品公司的战略要地,是在当今的后全球化时代提升销量,实现持续增长的关键所在。那么,在当前形势下,跨国公司该如何破局?

跨国公司在新兴市场遭遇价值陷阱

疫情爆发后,中国快速消费品市场在平均售价走低的影响下增速显著放缓。外资品牌在与中国本土品牌的竞争中举步维艰。贝恩在《2024年中国购物者报告,系列一》中指出,2019到2023年,在26个品类中,外资品牌的市场份额下降了两个百分点,从31%降至29%。

就连老牌跨国公司也未能幸免。2024年前三季度,只有达能、喜力等少数跨国消费品公司在中国市场实现正增长。而在东南亚市场,欧睿国际数据显示,排名前35位的非亚太快速消费品公司在过去5年中市场份额均出现不同程度的下滑,其中在印尼、菲律宾、新加坡的降幅最大。

跨国公司在中国和东南亚市场遭遇危机的原因主要有三。首先,它们曾在高端市场上享有的“光环效应”逐渐褪色。其次,品类市场格局发生变化。在很多品类中,大众市场的增速高于品类整体,但跨国公司通常在大众市场缺乏竞争力。同时,大批新锐品牌来势汹汹,对传统大牌发起有力挑战,令跨国公司的处境雪上加霜。

1. 落下神坛:跨国品牌在高端市场中光环逐渐褪色

新兴市场消费者曾一度将外资品牌视为潮流和品质的象征,对其倍加青睐,跨国公司因此得以长期领跑高端市场。但近几年来,跨国公司的品牌光环逐渐褪色,而本土品牌的质量和竞争力得到大幅提升。以本土高端美妆品牌毛戈平为例。2021到2023年,在中国美妆行业陷入负增长的大背景下,毛戈平却逆势起飞,凭借着优质的专业级产品以及展现中国传统东方美学的品牌定位,在中国市场大放异彩,复合年增速超过35%,并于2024年完成上市。

2. 短板凸显:跨国公司在大众市场力有不逮

近年来,中国和东南亚市场出现品类市场格局新趋势——在数个品类中,大众市场表现强劲,增速高于品类整体。这一趋势对跨国公司颇为不利。

老牌本土企业在与跨国公司的竞争中具备多项优势。跨国公司往往受制于更高的成本和利润要求,以及更复杂的决策流程。而本土巨头更有意愿和能力建立成本优势,采取以价换量、薄利多销的策略,或者以长期亏损换取规模扩张。本土企业还拥有专属的销售渠道网络,在产品分销效率和成本效益方面占据优势。

以印尼市场为例。本土食品饮料巨头Mayora利用其庞大的专属分销网络以及大规模的广告宣传抢占市场份额。Mayora以价廉物美的产品在2016到2023年实现6%的年均收入增长,并且实现净利润翻番。中国日化巨头立白与1000多家分销商合作,建立了衣物洗涤用品的庞大分销网络。立白在2020年还率先开辟了直播电商渠道,在2021到2023年取得6%的年均收入增长。

3. 后浪来袭:新锐品牌改写游戏规则

亚太市场的不少本土新锐品牌也通过一套组合拳实现了弯道超车——他们基于本土消费者未满足的需求提供有针对性的新潮产品,多数采用数字化的营销策略,绕开传统渠道,并借助生态体系伙伴完成生产。

中国美妆新锐品牌Skintific和O.TWO.O借助ODM/OEM供应商能力和抖音等电商平台的运营经验,在东南亚市场迅速壮大。印尼品牌Youvit推出的维生素产品填补印尼人饮食中的营养缺口且价格低于跨国公司产品,从而颠覆了印尼维生素市场。

4. 价值要素金字塔:消费品公司的致胜法宝

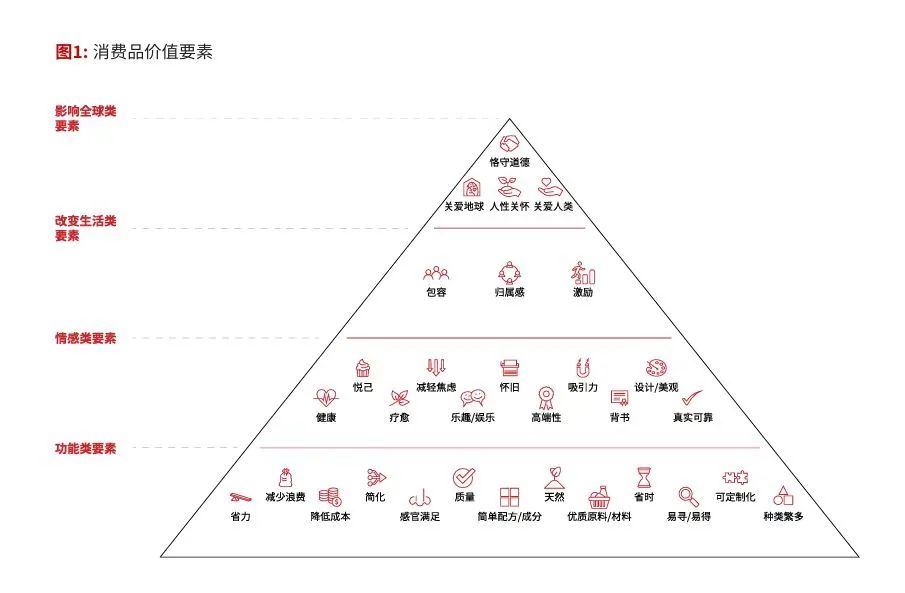

跨国公司在新兴市场遭遇的挑战完美映证了贝恩价值要素金字塔(Elements of Value®)。“价值要素金字塔”体系与马斯洛的需求层次理论一脉相承,通过衡量消费者对于价值属性的认知,将31个价值要素分为功能类要素、情感类要素、改变生活类要素、影响全球类要素四大类别(图1)。

大众品牌主要专注于消费者的功能和情感类要素。例如,在2022年贝恩价值要素调研中,中国消费者认为,大众品牌妮维雅的主要价值来源于质量这一功能类要素。价格比之高出三倍的高端品牌欧舒丹在品牌中融入了更高层次的品牌价值观和宗旨(如健康、归属感、关爱地球、恪守道德等),在消费者心中树立了品牌形象。欧舒丹的例子表明,更好地提供比同类产品更丰富的价值要素能够帮助品牌实现长期溢价。

近些年来,亚太市场的本土传统品牌和新锐品牌纷纷对产品进行了升级,削弱了跨国公司在高端市场的价值差异化优势。同时,本土大众品牌提升了功能及情感类价值,令跨国公司的领先地位愈加困难。在这些因素的共同作用下,跨国消费品公司在中国和东南亚市场陷入了价值危机。

战略为先,大胆行动,提升价值要素

尽管跨国公司已经认识到了危机,但少有企业采取足够大胆的行动来捍卫自己在新兴市场的地位。面对危机,跨国公司首先必须做出战略选择:是巩固在高端市场的地位?还是在大众市场寻求增长机会?亦或是双管齐下,同时发力?

1. 高端市场突围:构建“价值观溢价”体系

随着本土品牌在高端市场的竞争力日益增强,跨国公司必须强化自身产品,才能捍卫在高端市场的领先地位。

首先,正如欧舒丹的案例所示,品牌要通过在产品中融入更高层次的价值观和宗旨, 树立其品牌形象。

其次,跨国公司需要以消费者为中心进行创新,调整品牌定位从而与本土消费者达成共鸣。欧莱雅旗下的多个品牌在中国市场都秉持着以消费者为中心的理念。例如,为了重振赫莲娜(Helena Rubinstein)品牌,欧莱雅不但调整了产品定位,将重点从肌肤“修复”调整为“修护”,还专门为中国消费者改良了产品配方。此外,针对精明且懂行的中国顾客,欧莱雅创造丰富的营销内容,同时着力加大线上布局。在新的品牌定位推动下,赫莲娜在中国市场重获青睐,销售额在五年内增长了12倍。

此外,打造高端品牌需要持续且统一地传递品牌价值,其中一个方式是打造超凡难忘的体验——鹅岛品牌在上海打造的鹅岛精酿啤酒屋(Goose Island Taproom)为客人提供了一个现代而温馨的空间环境与朋友小聚放松,品尝高端精酿啤酒,完美体现并强化其包容、有趣、勇于探索的品牌价值观。无独有偶,奈斯派索(Nespresso)通过在其精品店内开设互动大师课,与品牌的忠实粉丝分享咖啡艺术。

2. 大众市场破局:三重解法重构竞争力

要成功把握大众市场机遇,跨国公司就需要学习本土企业的竞争方式,这包括建立有竞争力的成本结构,做大做深分销网络,加强营销和渠道投资——甚至不惜以牺牲利润为代价。

跨国公司可以通过有机的成本变革和通过外部合作实现价值链解绑两种方法建立有竞争力的成本结构。

有机的成本变革需要采用零基法(Zero-based approach),从产品开发阶段就采用成本导向设计策略,确保最终产品符合目标价位。这对跨国公司绝非易事,因为他们的本土运营标准往往比本土企业更为严格,但也不乏成功案例——跨国品牌奥妙就在中国衣物洗涤用品市场与立白、浪奇等一众本土企业正面交锋并取得不俗战绩。

利用外部合作实现价值链解绑也是建立成本竞争力的有效方法之一。跨国公司可以通过与本土企业在研发、制造、营销、物流、渠道/销售等价值链环节进行合作,享受后者在成本结构和能力上的优势。可口可乐和百事可乐的全球装瓶授权体系是这方面的成功典范——两大饮料巨头凭借这一运作模式不仅形成了强大的成本竞争力,还形成了广泛的分销网络。

除了上述两种方法外,资产负债表运作也不失为一种制胜方法。跨国公司可以收购一个在大众市场上具备成本或能力优势的本土品牌,这一方法在中国啤酒市场屡试不爽,比如跨国公司百威英博收购哈尔滨啤酒,丹麦啤酒制造商嘉士伯收购重庆啤酒。除了收购外,拆分业务也是手段之一。跨国公司可以考虑业务拆分,将其整体或部分出售给更熟谙大众市场的本土企业。麦当劳就曾成功运用这一方法。2017年,麦当劳拆分其在中国的业务,引入本土股东,利用后者的资源优势向低线城市扩张,并且推动了供应链本地化和公司的数字化。通过此举,麦当劳显著扩大了中国市场的业务布局,餐厅数量从2017年的2500家增至2024年9月的6500家。

结语

对于跨国公司来说,中国和东南亚市场依然存在诱人的增长机遇。想要在这些市场续写成功,跨国公司不仅需要深谋远略,更要大胆施策。

贝恩的价值要素金字塔是帮助跨国企业应对当前挑战的有力工具,但跨国公司首先需要明确品牌的目标赛道:是突围大众市场,还是稳固高端市场,亦或是双管齐下。

对于高端品牌而言,成功取决于跨国公司能否打造契合当地消费者的品牌定位,将更高层次的价值要素融入产品并成功向消费者传递品牌价值。对于大众品牌来说,当有机的成本变革难以取得理想效果时,运用外部合作解绑价值链,或资产负债表运作等手段也不失为一种创新解法。

面对危机,仅靠渐进式的局部改善和着眼短期的解决方案将无法满足消费者不断变化的需求,也不足以应对日益加剧的竞争。唯有锐意进取、勇于创新、敢于改写游戏规则的企业,方能在未来的激烈竞争中脱颖而出,立于不败。

微博

微博 微信

微信